La historia de la humanidad podría sintetizarse como el compendio de ambición, lucha de poderes y protagonismo de ese supra que oscila entre dirigentes que buscaron la validación hegemónica, y aquellos que se escondieron tras un vasallaje proclamado como opcional y deseado. El paradigma durante la antigüedad resulta heterogéneo y fascinante, destacando los ejemplos de Babilonia con los asirios, los griegos con los pueblos del mar Jónico, los egipcios con Nubia, y por supuesto, los persas frente a estas superpotencias.

Sin embargo, nuestra imagen de los grandes césares, faraones y reyes babilónicos se pasea entre los términos de excelsitud y sublimidad, mientras que basta echar una ojeada a películas como «300» para tomar consciencia de que la polarización ideológica en la noción histórica no ha tratado con justicia las biografías aqueménidas.

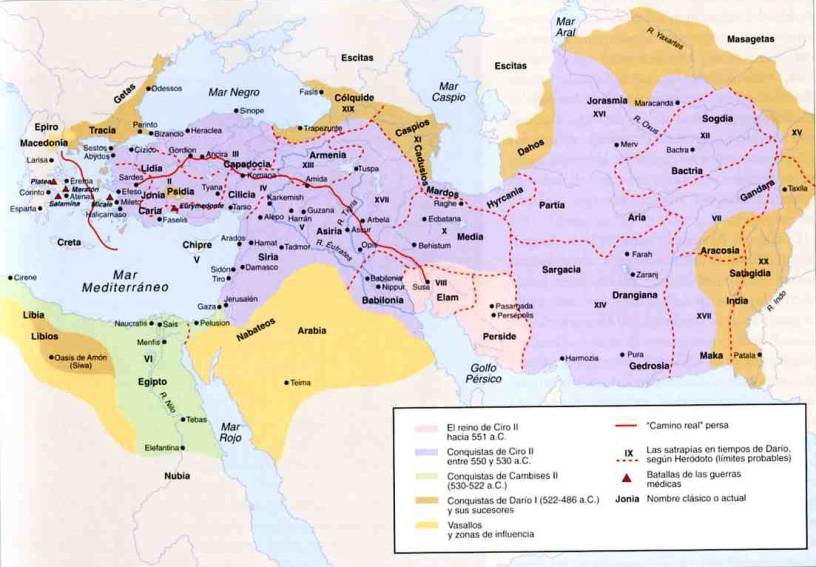

Aunque posiblemente debiera comenzar esta narración con Aquemenes de Pasagarda y el sometimiento de la tribus de Anzan y Parsuamash bajo el reino medo, lo cierto es que el primer personaje de su estirpe que resulta fundamental es su tataranieto Ciro II, quien en el año 550 a.C. consiguió que los grupos tribales anexionados al poder medo se revelasen contra su rey Astiages, rompiendo con la tradición de servidumbre y poniéndose al frente de un enorme ejército que lo capacitó popularmente para la administración de un nuevo señorío al que se anexionarían Lidia (hasta entonces dominada por Creso), la Babilonia de Nabónido y Asia Central.

Idolatrado por un pueblo que veía en él a su salvador, Ciro fue encumbrado como nuevo dirigente de aquella basta comarca que había triplicado su extensión y cuyas fronteras eran cada más difíciles de delimitar.

Las anexiones más recientes y menos deseadas habitualmente causaban irregularidades en materia de control de los tributos y subordinación de sus clases acaudaladas, mientras que hacer frente al gasto continuado de mantener a las tropas en lugares tan lejanos resultaba contraproducente, por lo que a Ciro no le quedó más remedio que asimilar que la unidad de tan diversas culturas frente a un único rey (extranjero y que se mantenía firme entre Pasagarda y Susa) conllevaría un extraordinario esfuerzo y sacrificio intelectual. Aunque habría sido fácil adoptar las medidas de mímesis y sincretismo religioso de sus predecesores, Ciro mantuvo la independencia etnográfica y planteó, en el 530 a.C., una exegesis mejorada del arcaico método medo que dividía el estado en pequeños distritos subyugados al poder central de la capital.

Para empezar con la tentativa gubernamental, decidió instaurar una división en veintiséis comarcas que serían dirigidas individualmente por una persona de su confianza, sobre quien recaerían derechos de acción independiente y jurisprudencia autónoma a cambio de que organizase los tributos anuales y entrenara a los soldados adscritos a su demarcación.

Bautizó a este sistema con el nombre de «satrapías» y a los gobernadores de cada distrito como «sátrapas» (es decir, «protectores del reino») que quedaban obligados a acatar la ley y designios del rey desde la capital, combinando así la administración central con una provincial que le permitía relegar de las tediosas funciones menores en favor de miembros de la nobleza autóctonos que quedaban complacidos por no sentirse del todo sometidos a la voluntad del soberano.

De este modo, el nuevo régimen favorecía la ascensión de su círculo de poder hasta convertirlo en un micro-reinado (al modo de los asirios) donde el sátrapa procuraba afiliar su imagen con la de un jefe supremo, comenzando por la edificación de lujosos palacios con su propio dominio natural, un «pairidaeza» (paraíso) donde cazaban y se entrenaban, anestesiados bajo la idea de que seguían siendo tan libres como antes.

La realidad, es que esperaban en el limbo de su pequeña corte a que el egregio prócer del rey-dios les convocara a su lado, casi como si se tratara de un mesías dorado capaz de provocar el fin del mundo con un chasquido de sus dedos (una palabra suya y los sirvientes desaparecerían, los amigos serían desterrados y las riquezas expropiadas).

En el fondo, esta nobleza encumbrada no era más que un conjunto de reyes-súbditos conformes pero subyugados al papel de obediencia, lealtad y cumplimiento de las obligaciones tributarias, igual que fieles devotos buscando aplacar la ira del cosmos con viandas de frutas y carne. De hecho, si lo pensamos, la elección de Ciro del título iranio «rey de reyes» (que emplearán todos los sucesores de la dinastía) es un resumen perfecto de este escenario en el que se nos presenta a un rey que gobierna estados semi-libres liderados momentáneamente por un títere con título que se mantiene a su servicio.

Para más, Ciro tuvo la clarividencia de asociar su figura y la de sus descendientes con la del dios Ahura-Mazda, asegurando que todos los sátrapas se mantuvieran sumisos y dóciles si querían ganarse no sólo su favor sino también un juicio favorable tras cruzar el puente de Chinvat, cuando la diosa psicopompa Daena condujera sus almas hasta la Mansión de los Cánticos, un edén repleto de galardones a su fidelidad y buen hacer.

-

Ahura Mazda, deidad zoroastra

Sí, sin duda Ciro había logrado crear el espejismo de una segmentación gubernamental que en realidad se concentraba entorno a su colosal efigie aqueménida, pero por desgracia las ambiciones y deseos de la nobleza no habían desaparecido entre una nube de humo y polvo a pesar de todos los favores con los que les recompensaba; de hecho, y por desgracia para él, había servido para estimular la paciencia de los sátrapas quienes, mientras acrecentaban su poder, esperaban la llegada de un sucesor más sencillo de vencer.

Cambises II y Esmérides, ambos hijos de Ciro y reyes del Imperio, no tardaron demasiado en demostrar su lasitud de mando y, tras desgarrar el velo de dádiva y omnipotencia que había construido su predecesor, los sátrapas iniciaron los primeros coletazos de sedición: la autodenominación de «Hyparkhos» (es decir, virreyes) vino seguida por la acuñación de monedas con su efigie en el reverso y la falsificación de cuentas y catastros, y poco a poco surgieron las negativa a seguir al rey en sus ofensivas, convirtiendo a los sátrapas de súbditos sumisos a pretenciosos aliados. El tira y afloja por la idiosis se calmó momentáneamente con la venida de Darío I el Grande (sucesor de Esmerdis) a quien no le costó demasiado emplear en cada caso la violencia o la diplomacia: rebanó cabezas, perdonó vidas, exilió a traidores… pero nunca se planteó siquiera la extinción de las satrapías.

Para evitar la focalización de influjos contrarios a su régimen, subdividió algunas de las más peligrosas en formaciones más manejables, aumentando el número a treinta y seis e introduciendo en cada una de ellas la figura del secretario, cuya función era ser los ojos y oídos del rey; a través de una correspondencia diaria y privada, Darío estaba al tanto de todo cuanto ocurría en sus dominios y podía imponer sanciones o castigos en cuestión de unos minutos si era necesario, acallando cualquier intento de rebelión bajo la premisa de la destitución, el encarcelamiento o la muerte.

Otra novedad fue la inclusión de cancillerías en cada palacio, desde donde se realizaban todas las gestiones para mantener la construcción de los templos, la impartición de justicia y la recogida de tributos, y que tenían una doble función: por un lado distraían al sátrapa, que de pronto se creía recompensado con una mayor autoridad, y por el otro facilitaba la gestión mensual de libros de cuentas que eran entregados al mismísimo Darío, evitando cualquier connato de infracción o adulteración.

Este tipo de tutela que ha sobrevivido hasta nuestros días, sirvió a Darío para comprender que la constitución de acuerdos diplomáticos podría serle de más utilidad que un enfrentamiento directo en combate (actitud luego imitada por los romanos durante la República), por lo que en lugar de apostar por las pérdidas humanas contra pueblos excesivamente beligerantes como los escitas o los fenicios, decidió proponer ventajosas asociaciones mercenarias a cambio de equipamiento militar, apoyo de suministros y comodidades en las transacciones comerciales con Asia. De hecho, cuando Jerjes I (hijo de Darío y Atosa, hija de Ciro II) envía a sus emisarios a Esparta para negociar su vasallaje, les propone auxilio militar a cambio de agua y tierra (osase, tributo) y las negociaciones terminan con los persas en un pozo a pesar de haberles jurado asilo (lo que, por cierto, era considerado una enorme ofensa a los dioses helénicos).

Pero volviendo a Persia hay que decir que a menudo la historia tiende a la ciclicidad, y el nuevo orden armado de las satrapías se mantuvo fiel a Darío sólo hasta la ascensión de Artajerjes II Mnemon cuya derrota en Egipto en el 373 a.C. y pésimo liderazgo, provocó la rebelión de Capadocia, Frigia y Armenia al mando de Datames, Ariobarzanes y Orontes entre el 366 y el 360 a.C.; para complicar la situación, fueron apoyados por el faraón Nectanebo II que temía no poder hacer frente a una nueva arremetida del imperio.

Obviamente, el alzamiento se sofocó con las cabezas de los implicados siendo entregadas al pusilánime regente, y Egipto terminó sucumbiendo bajo el reinado de Artajerjes tras la batalla de Pelusium (343 a.C.); no obstante, lo importante de esta asonada es que sentaba un claro precedente: el rey de reyes podía ser vencido, y esa realidad facilitó la aparición de continuadas insurgencias y el enfrentamiento con catervas vecinas que veían el momento perfecto para tomar por la fuerza el territorio aqueménida.

Artajerjes III vivió las insurrecciones más demoledoras, lideradas por Artabazus II (sátrapa de Hellespontine Phrygia) y el sátrapa de Mysia, amotinados con la ayuda de las tropas del general ateniense Chares y los tebanos de Pammenes y responsables de numerosas escisiones en las filas del ejército imperial que impedían proseguir en las labores de invasión. La rebelión finalizó en el 353 a.C., cuando los cabecillas recibieron asilo de las cortes aledañas, pero el daño ya estaba hecho y era imposible de subsanar: el antiguo Imperio disponía únicamente de recursos para intentar reorganizarse y atenuar las pérdidas sufridas, que para colmo de males continuaron ascendiendo tras el asesinato del rey y de su sucesor Artajerjes IV Arses a manos de su visir Bagoas, provocando la coronación de Darío III último rey aqueménida que trató infructuosamente de ejercer su dominio sobre un imperio inestable y apesadumbrado por los acontecimientos.

Las medidas de regulación no fueron acogidas con buenos ojos por aquellos sátrapas que ya se creían emancipados de cualquier supeditación soberana, así que no tardaron en posar sus ojos sobre el joven muchacho a quien Artabazus II había deslumbrado con sus historias sobre oriente en la corte de Filipo II de Macedonia, y que utilizaba el apelativo de «Magno» en honor a aquellos grandes hombres persas con cuyas historias había fantaseado desde la infancia; cuando en el año 334 a.C. su fuerza greco-macedonia invadió Persia, los nobles cuyas familias habían sido favorecidas desde tiempos de Ciro II, respondieron acuchillando a Darío y entregándoselo al nuevo caudillo pero, fuera de lo previsto, la respuesta de éste fue darles caza y acusarlos de traición.

El Imperio Persa había desaparecido, trasmutado en un pequeño fragmento anecdótico que rellenaba los libros de un tal Heródoto, y el fraccionamiento estatal quedaría adormentado hasta el 323 a.C. cuando, tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieran el imperio como buitres. Pero esa, querido lector, ya es otra historia.

Tamara Iglesias